我々が岩井製作所を取材、インタビューした中で4つ驚いたポイントがあった。

Vol.1

岩井製作所

下へスクロール

取材日 2024.10.31/07.30

最終更新日 2024.12.11

こんにちは!

Craftman Story Vol.1です。今回の取材1回目は、岩井製作所を取材してきました。岩井製作所の取材では、岩井さんの仕事の様子や、過去のお仕事の話をお聞きすることができました。

京急蒲田駅徒歩5分、住宅街の細い路地に、一際年季の入った建物がある。岩井製作所だ。岩井製作所は、戦前からこの地で操業されてきた。今回話をお伺いした岩井さんは、先代から工場を継ぎ、50年以上1人で、旋盤による金属加工の仕事をしている。過去に手がけた仕事は、原子力発電所、東海道新幹線のシリンダーの部品など。今は水力発電所のシリンダーの部品を手がけている。

我々が岩井製作所を取材、インタビューした中で4つ驚いたポイントがあった。

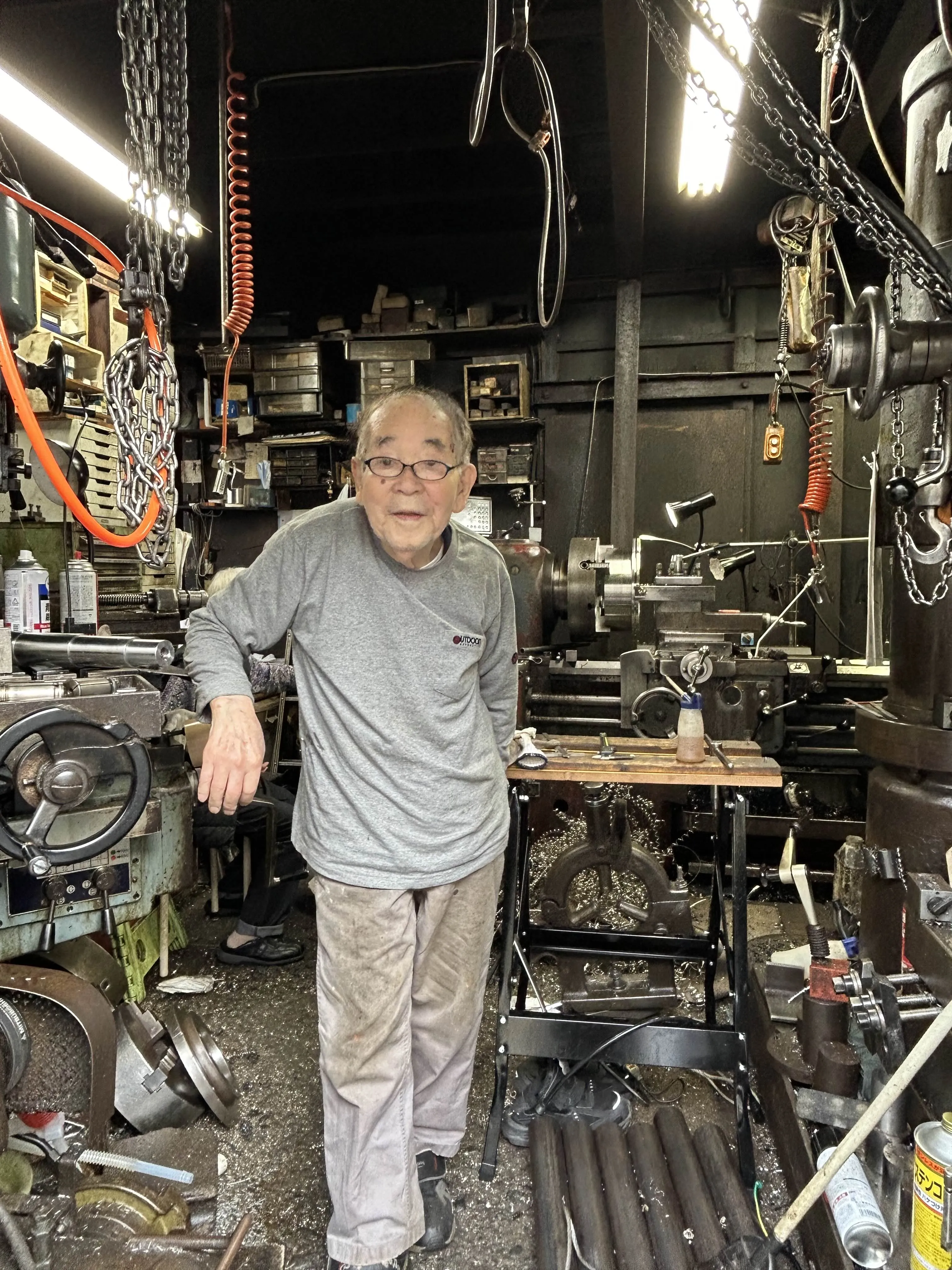

まず驚いたことは、敷地の狭さである。岩井製作所の工場は岩井さんご夫婦のご自宅を兼ねた2階建ての一軒家で、作業スペースは正面玄関を入ってすぐのひと部屋のみだ。そのなかに様々な機械や工具が所狭しと立ち並んでいるため、辛うじて学生3,4人が入れるほどのスペースしかない。

写真1 : 岩井製作所外観

写真2 : 工場の中

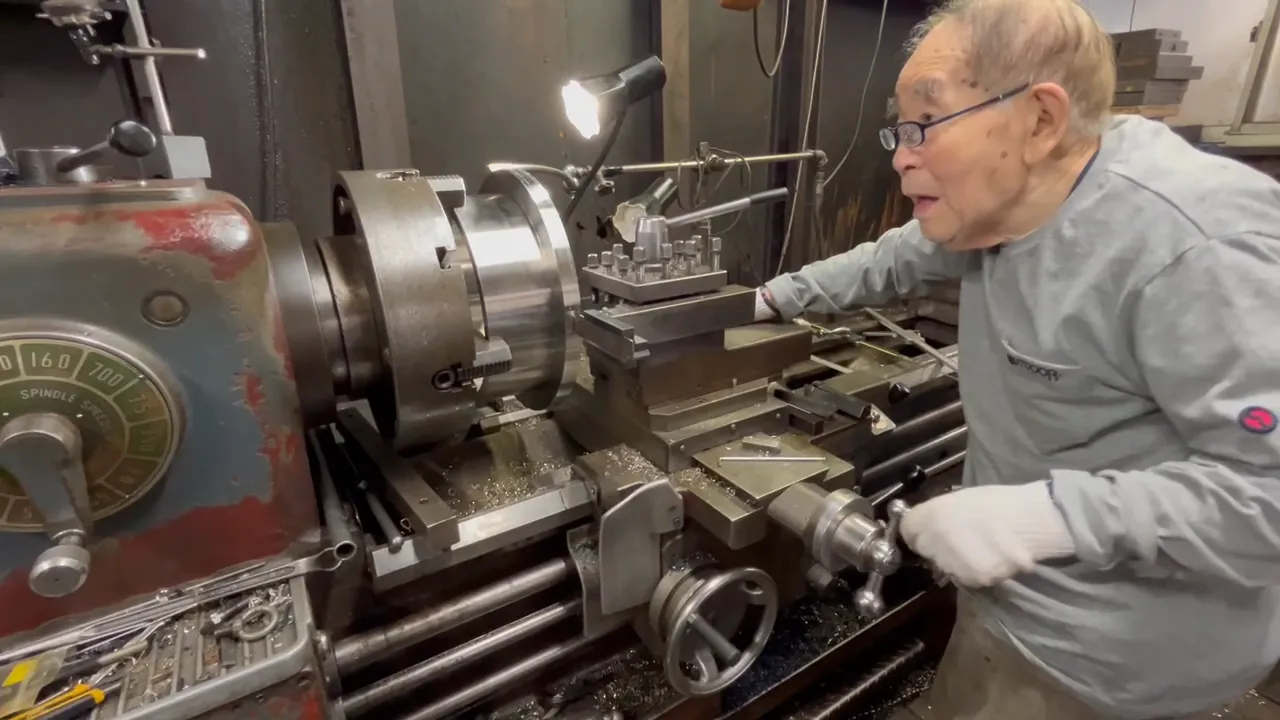

今回の主役である旋盤はそんな作業部屋の奥にひっそりと、しかし堂々と存在していた。岡山のメーカーから受注した品で、現在のもので3代目だそうだ。所々に使い古した形跡があり、年季と趣を感じる。床には金属を削る際に発生した鉄屑が散らばっており、機械の重厚感をさらに引き立たせていた。油の香りが鼻をつく部屋で、我々がその独特の空気感に圧倒されていると、岩井さんは旋盤の前に立ち、淡々と手を動かし始めた。

写真3 : 旋盤

今回、岩井さんが実際に旋盤を動かして金属を加工する工程を特別に見せていただくことができた。動画を見てもわかるとおり、その手さばきは実に鮮やかで、硬いはずの金属がスルスルと削れていく様子は圧巻の一言だった。以下に詳細な解説を加える。

(以下上の動画と同じ内容)

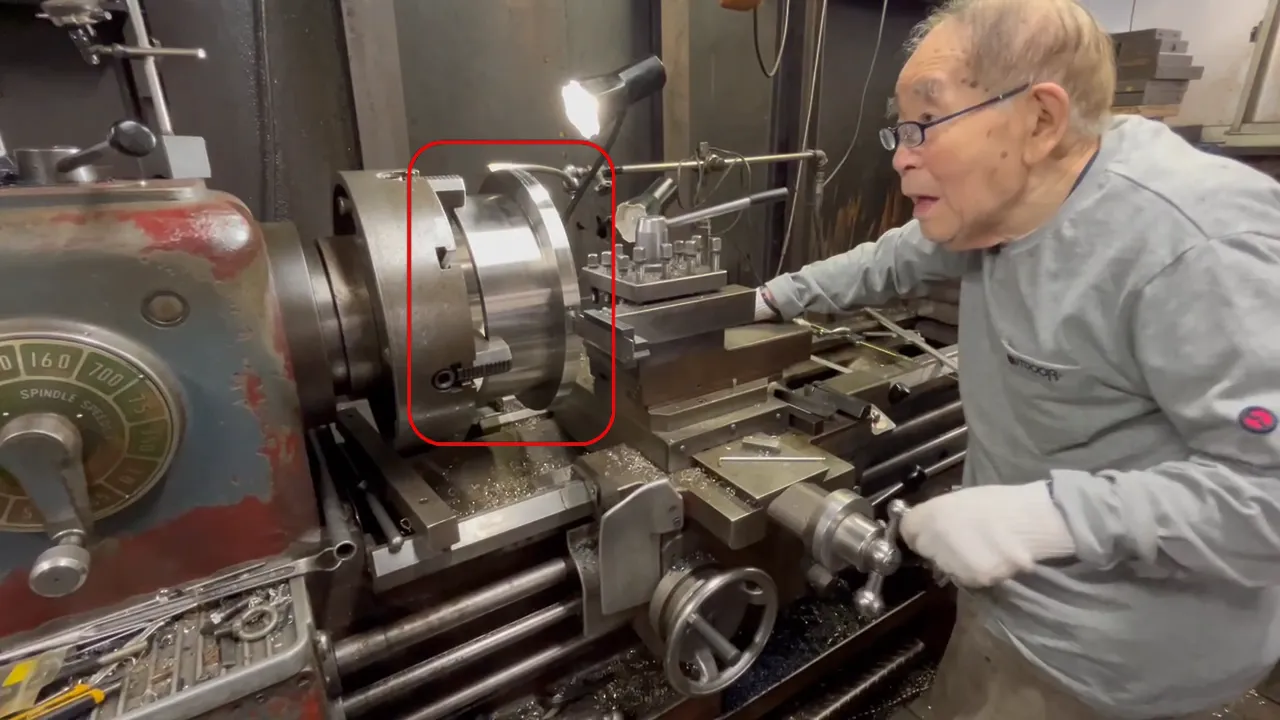

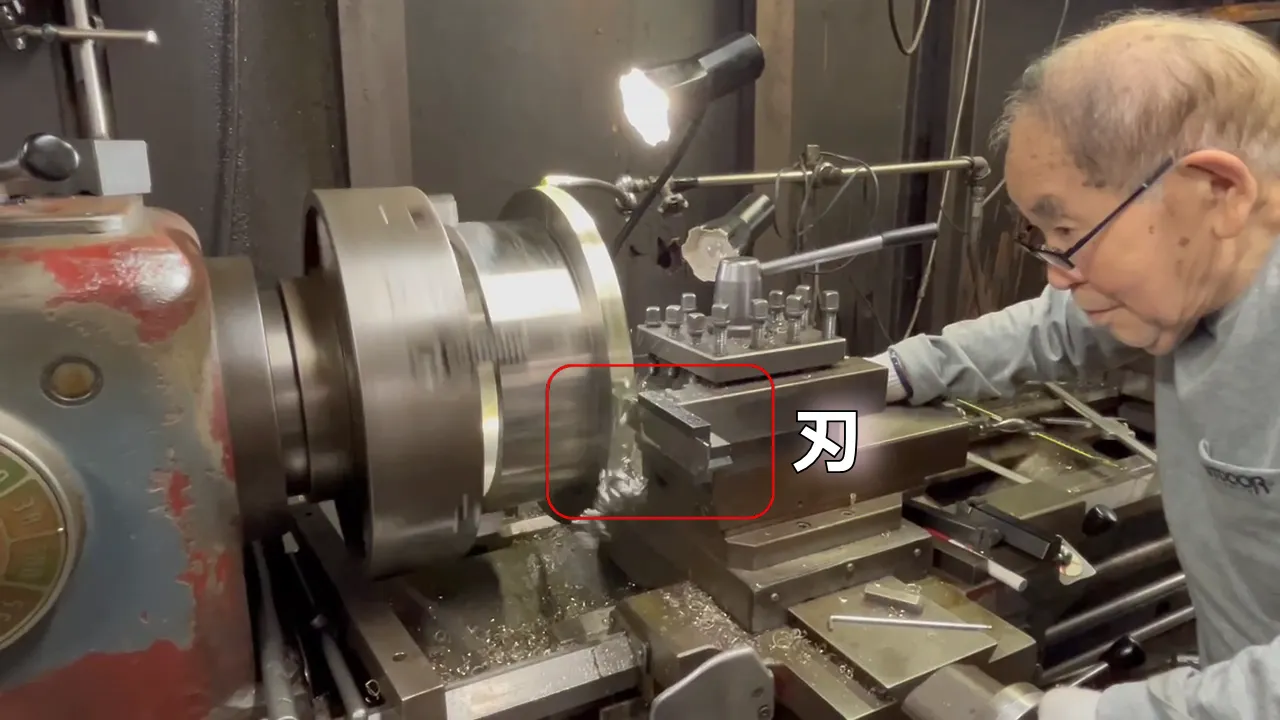

旋盤とは、加工したい金属を高速回転させる機械のことで、高速回転する加工物に刃を押し当てることによって、金属を加工することができる。 この大きな機械が旋盤で、赤い四角で囲ったものが、加工する部品である。今回行う加工は、部品に、均等に溝を彫る作業だ。

まずは溝を彫る場所の位置をメーターを見ながら調整する。 次に滑りをよくするために切削油を流す。 電源をオンにして、部品が高速回転し始める。 そしたら、岩井さんが手前のダイヤルで刃の位置を調整する。すると部品が削られはじめる。 手元でダイヤルを回すと、刃の位置が動いて、ちょっとずつ彫る深さが深くなっていく。 どんどんダイヤルを調整して、ちょっとずつ深く彫っていく。 定期的に旋盤を止め、今の深さがどのくらい彫れているかをチェックする。

あとは、この作業をひたすら繰り返すそうだ。ずっと単純作業の繰り返しだそうだ。だいたい1つの部品の加工が完了するのに、3日かかるそう。

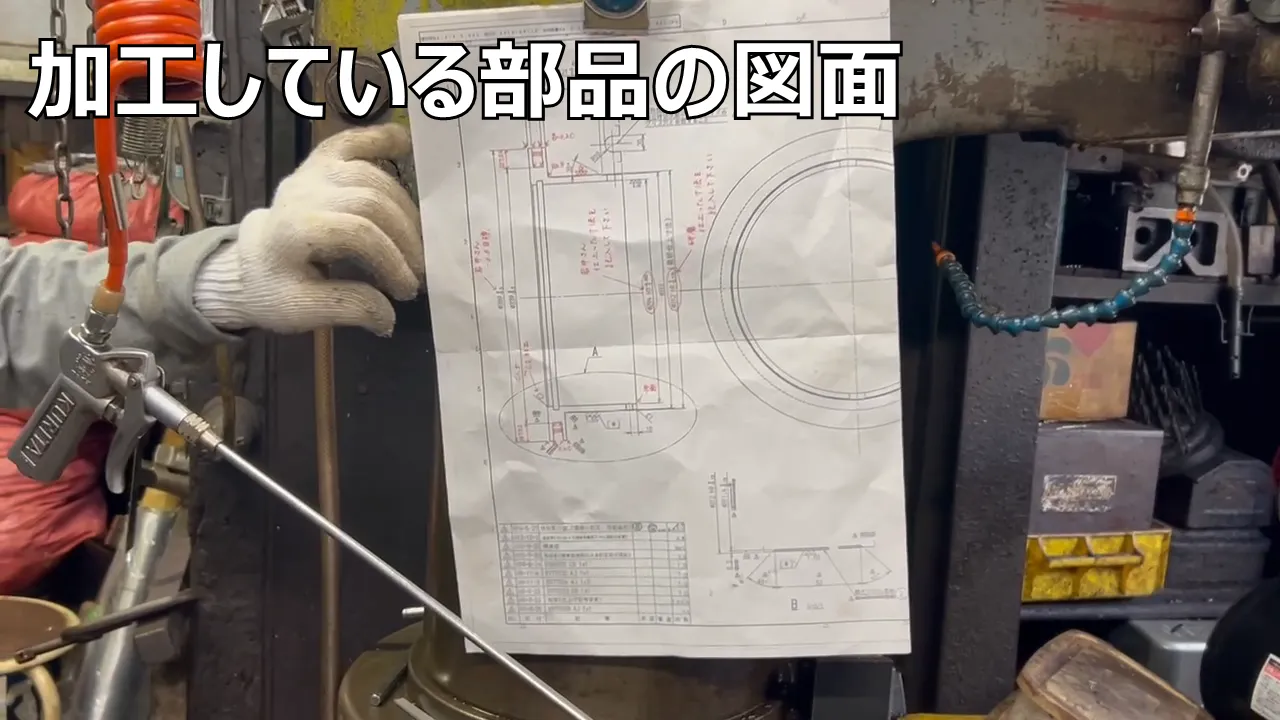

なぜ一気に加工してはいけないのか?一気に彫った方が効率よく作業できそうだが、正確性が求められるためちょっとずつ加工する。 旋盤は、1つの部品を高速回転させて、加工するため、ムラなく均等に加工することに向いており、正確性が求められるものに向いている。実際、岩井さんがここで加工している部品も、水力発電所のタービンの部品で、溝は反対側の部品にかっちりと合うようにする必要があるため、正確性が求められるそう。 どの程度彫れているのかそれを見抜くところ正確性が職人さんの技術が求められるポイントだ。

こちらが作業後の部品、まだ完成はしてないが、前と比べて溝が彫られていることがわかる。

岩井さんが受けた大きな仕事の最初は、原子力発電所のシリンダー製作に携わるものだった。

きっかけは、「原子炉を一緒に作りませんか?」と声をかけられたことだった。旧式の小さい機械で試作品を製作したところ、合格をもらい、本格的に旋盤による製作へと進んだ。技術に関しては、日本初の取り組みだったため誰も作り方を知らず、手探りで進めていた。

この仕事で最も大変だったのは、原子炉の制御棒に関する業務だった。制御棒は約100本あり、原子炉を停止させる際にはすべての制御棒を同時に上げ、同じ位置で止める必要がある。一本でも位置がずれると発熱のリスクがあるため、シリンダー製作には非常に高い精度が求められた。

現在、津波対策の改修をメインに行っており、原子炉設備を20メートル高くする作業を全国53か所一つひとつ進めている。

原子力発電所の仕事で培った高い技術力が評価され、東海道新幹線のシリンダー部品製作の仕事も舞い込んできた。

岩井さんは300系から700系までのシリンダー製作に携わり、新幹線の運行に重要な役割を果たしている。特に、500系から700系への移行時には、岩井さんのシリンダー技術が活用され、東京から大阪間の所要時間を5分短縮することに成功した。この時間短縮により、列車を7本増発できるようになった。

現在は、700系を最後に新規のシリンダー製作からは撤退し、シリンダーの改修に取り組んでいる。

これらの仕事は、極めて高い精密さが求められる。岩井さんの技術力の高さ、そして小さな町工場が日本の生活を支えていることを実感させられるエピソードである。

岩井さんは岩井製作所を継いで以来、ずっと一人で操業を続けている。その理由は、高い技術力を外部に漏らさないためだ。従業員を雇うと情報が広がるリスクがあるため、岩井製作所ならではの技術を守るために、規模を拡大せず一人で製作を続けているのだ。一人での操業を続ける中で、周囲から「もうやめたらどうか」と言われたこともあった。しかし、奥様の励ましに支えられ、今日まで事業を続けてきた。

夫婦で支え合いながら築いてきた岩井製作所だが、後継者がいないため、岩井さんの代で廃業する予定である。孫や息子はいるものの、若い世代は大学に進学するなどして原子炉関連の仕事に興味を示さない。さらに、蒲田駅周辺が住宅地化しているため、仮に事業を続けるとしても工場の移転が必要になる。

このような技術を次世代がどのように扱っていくのか。それが今後のカギとなるだろう。

我々取材班にとって初めての現地取材が終わった。かかった時間は2時間弱とさほど長くなかったが、とても濃密なものだった。旋盤に出会うまでの紆余曲折、原発事業や新幹線開発の舞台裏、そして工場の現在と将来。インタビューを通して岩井さんから伺ったエピソードの数々は、戦後日本が歩んできた歴史そのものだ。我々が教科書を読んで知るような出来事を、岩井さんは当事者として目の当たりにしてきた。その過去を踏まえると、旋盤加工のひとつひとつの工程にも高度な技術が潜んでいるのに気付かされる。一度のミスも許されない作業を当たり前のようにこなす姿には、並々ならぬ職人魂を感じた。

別れ際に岩井さんはこうおっしゃった。「君たちは本当に若いんだから、これからの日本を支えていかなくちゃね。」我が国を半世紀も支えてきた”縁の下の力持ち”の一言は、ずっしりと重かった。蒲田の街角の小さな工場には、幾つもの年月をかけて積み上げたたくさんの秘密とロマンが詰まっていた。

取材・執筆担当

取材・執筆担当

取材・執筆・web・動画制作担当

校正担当

web担当

web担当